比嘉春潮文庫

比嘉春潮(1883~1977年)の蔵書・資料ノート・草稿類5,900冊余と日誌・書簡類などを主な内容とする文庫である。1983年7月、夫人比嘉栄子さんから県立図書館に寄贈された。著書・論文と重要な日誌(大洋子の日録)は『比嘉春潮全集』(全5巻/沖縄タイムス社)に収録されている。

「比嘉春潮文庫」の内容は、歴史・文学・言語・民俗・芸能・産業経済・社会運動など多岐にわたっている。なかでも『八重山嶋規模帳』などの古文書の原本と写本類、手書きの『琉球産業制度史料』(仲吉朝助編)、江戸・明治期の琉球関係刊本、沖縄関係の学術誌、「沖縄新報」や県人関係機関誌、会報類など、得がたい史料が数多く含まれている。書簡類では、比嘉春潮あての研究者・研究団体からのものだけでなく、ジャーナリスト・社会運動関係者など600通余で、交友の広がりは多様である。

比嘉春潮の研究姿勢や人柄については、その「研究領域の多様性と学際共同」のことと関連して、多くの研究者から注目されてきた。比嘉春潮の「研究と社会活動」は、郷里沖縄での40年間、東京での50年余、つねに沖縄への熱い想いが根底にあった。生涯の師伊波普猷と出会って、沖縄の歴史的文化的社会的諸相に触れ、沖縄を凝視する姿勢を確立していった。

新聞記者・編集者としての経験・社会主義運動家たちとの交流、民俗学の柳田国男、折口信夫との出会い、国立国語研究所の『沖縄語辞典』編集における「首里方言のインフォーマント(情報提供者)」としての役割、ハワイ大学東西文化センターのホーレー文庫の調査研究など、実に多彩な活動であった。比嘉春潮は、若い研究者、知識人たちを親切に教え導き、資料や文献を惜しみなく貸し与えて育てた。

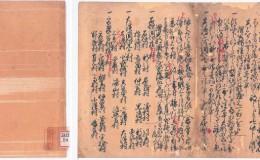

所蔵資料の一部

『八重山嶋諸締帳』/咸豊7年

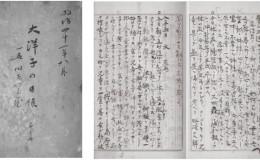

『大洋子の日録』第1~5冊(1)

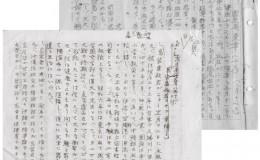

『大洋子の日録』第1~5冊(2)