予備知識

古地図を理解するための予備知識をご紹介します。

首里の歴史

10~12世紀頃、本格的な農耕が始まると琉球の各地に地域を統率する按司(あじ)が現れ、多数のグスク(城)が造られる。それらは勢力争いの結果統合され、14世紀半ばには山南(注1)、中山、山北(注1)の三山に集約された。

(注1:南山や北山は明治以降の俗称であり、歴史上は山南と山北が正式な呼称である。)

頭角を現した中山の察度(さっと)王は朝鮮、中国や日本と活発な外交を展開し、琉球=中山の国際認識を生んだ。浦添グスクを居城とする察度が那覇港に目を付け、14世紀末に首里城の原型となる最初の城を築いた。当時は住む人も疎らな寒村であった首里に中山の王都も移転したかどうかは明らかでないが、1393年の明実録に寿礼結至(しゅりうっち)とあり既に『しゅり』と呼ばれていた様である。

1429年(1422年説あり)、佐敷グスクの按司であった尚巴志(しょうはし)が琉球を統一(第一尚氏王統)、首里を王都とし首里城の拡充と城下の整備を開始する。しかし、三山は平定したものの各地の按司を統率できず、その政権は不安定であった。

第一尚氏王統は1469年のクーデターで尚円(しょうえん、即位前は金丸)の第二尚氏王統に政権を譲るが、首里を引き続き王都とした。1469年~1487年に公印として首里之印が用いられ、首里が歴史に登場する。この第二尚氏王統で官僚制の整備や神女の組織化が進み中央集権体制を確立、実質的琉球統一が達成される。1477年~1555年の尚真(しょうしん)王と尚清(しょうせい)王の時代で首里城はほぼ完成、重要街道も整備され、中央集権政策の一環として各地の按司を移住させた城下町首里が出現する。

琉球統一を成し得なかった中山が琉球の同義語となっている。これは、政権交代の際に中国側の中山に対する認知に配慮し、かつ国内における王位の正当性を維持するために第一尚氏王統が形式的に中山王を継承し、第二尚氏王統もそれを引継いだためである。そのため対外的には琉球国王は中山王であり、首里城は中山の城として儀礼門に中山の扁額を掲げ続けた。

尚巴志から1879年の琉球処分で那覇市に県都を譲るまで、首里は約450年間琉球の王都であった事になるが、首里古地図にはその王都首里の中期の様子が描かれている。

300年前の那覇

古地図の描かれた300年前の那覇市中心部には国場川と安里川の河口が広がり、中央に浮島と呼ばれる小島(現在の久米から若狭)があった。

首里と海は近接しており、小型船が深く入り込んだ河口から安里川~金城川を遡って首里城南麓まで往来し、物流の一端を担っていた。

遠浅であるため中国と往来する大型船は湾内に入れず浮島を利用していたが、浮島と安里は長虹堤(ちょうこうてい、1452年建設の海中道路)で結ばれ、安里から首里城までの街道もよく整備されていた。

なお、現在の那覇市の地形は、王府時代から戦前戦後を通して行なわれた埋立ての結果である。

首里の行政区分

首里は平等(ふぃら)と呼ばれる行政単位で西之平等(にしぬふぃら)、南風之平等(ふぇーぬふぃら)および真和志之平等(まーじぬふぃら)に3分割されていた。首里全体を指す場合は、この三つの平等をまとめて三平等(みふぃら)と呼んだ。

古地図では右上の囲みのように平等の境界は朱線で示されており、右図ではそれを色分けしてトレースしてある。なお、西之平等と真和志之平等の境界および西之平等北東側には朱線が引かれていない。

西之平等は首里城の北(にし)に位置することから『にしぬふぃら』と呼ばれ、正しくは北之平等と表記するべきであるが、琉球では北の意味に対して西(にし)の音を当てる場合が多い。

それぞれの平等は複数の村を含み、古地図に村名の表示はないが色分けで表されている。

村名の読み方(おおむね北から南に整列)

西之平等

- 下儀保村(しむじーぶむら)

- 上儀保村(うぃーじーぶむら)

- 久場川村(くばがーむら)

- 赤平村(あかふぃらむら)

- 汀志良次村(てぃしらじむら)

南風之平等

- 桃原(とーばるむら)

- 大中村(うふちゅんむら)

- 当蔵村(とーぬくらむら)

- 鳥小堀村(とぅんじゅむいむら)

- 赤田村(あかたむら)

- 崎山村(さちやまむら)

真和志之平等

- 山川村(やまがーむら)

- 大飩川村(うどぅにがーむら)

- 町端村(まちばたむら)

- 真和志村(まーじむら)

- 与那覇堂村(ゆなふぁどーむら)

- 立岸村(たちじしむら)

- 寒水川村(すんがーむら)

- 金城村(かなぐしくむら)

- 内金城村(うちかなぐしくむら)

水源の呼び方

琉球では井戸や湧泉を総称して「かー」と呼ぶ。特に、湧泉に樋(ひ)を架け樋口(流出口)を設けたものを樋川(ひーじゃー)として区別する。ともに水源としての重要性はもちろんであるが、地域の伝説と結び付き信仰の対象・儀礼の場となっていることも多い。

通常の川(流水)にも井戸や湧泉と同じ字を当てるが、川(かーら)と発音する。

御嶽

琉球古来固有の信仰の場を御嶽(うたき)と呼ぶ。そこに神殿や拝殿などが作られる事は稀で、原則的に地域の伝説と関連付けられた森、岩、泉あるいは洞窟などの自然物が信仰の対象であり、空間そのものが神聖な意味を持っている。

祀られる神と役目の異なる御嶽が地域内に複数存在し、家内安全、航海安全、豊漁豊作、雨乞いや村の安泰と発展など様々な祈祷が目的に応じたそれぞれの御嶽で行なわれる。村落の移転などで御嶽への往来が不便になってもその空間に意味があるので御嶽はもとの場所に残し、新たな村落に遥拝所として別の御嶽を祀り、そこから間接的にもとの御嶽を礼拝するのが普通である。

自然物ではなく特定個人の墓所や屋敷跡が御嶽となっている場合もあるが、これはその個人の徳を称え冥福を祈ることを、時にその祟りを恐れ封印することを目的に御嶽化したものである。通常の御嶽が自然発生的であるのに対し、政治的意図で個人が神格化されている場合もある。

御嶽における祭祀は地域の神女であるノロを中心に女性によって行なわれ、聖地である御嶽への男性の立入りは禁止されていることが多かった。この地域における女性の権限は琉球社会の特徴であるが、後に王府の祭政一致策に取込まれる。その過程で従来は地域ごとに様々に呼称されていた聖地に、王府が御嶽の統一名称を与えたと考えられている。

神女組織

ノロによる祭祀は国政の意思決定にも影響力を持っていたが体系化されておらず、また地方ではそれぞれに独立して行なわれていた。それを尚真(しょうしん)王(在位1477~1526年)が祭政一致によるより強力な支配を目的に聞得大君(ちふぃじん、ちふぃうふじん)を頂点とする神女組織を制度化し政治に取込んだ。

1470年以降、王女、王妃や王母が王府の最高神女である聞得大君に就任、三平等を分担して管轄する3人の大阿母志良礼(うふあむしられ)を従え、さらにそれぞれの大阿母志良礼の管轄下に奄美も含む各地のノロを配置した。

聞得大君以下すべてのノロは王府の任命制で、既婚未婚は関係がなかった。当初の神女組織は強大な宗教勢力で聞得大君は国王即位の宣託まで行なっていたが、あまりの強大さに尚真王以降ふたたび政祭分離が進められ弱体化、1879年の琉球国解体で公的地位を失った。

冊封使

中国皇帝が諸侯を任命することを冊封(さっぽう)と呼び、朝貢国(貿易相手国)に対しても形式的な冊封を行なっていた。琉球国王も1404年の武寧(ぶねい)王から1866年の尚泰(しょうたい)王(最後の国王)まで冊封を受けている。この新国王即位の際に、中国から朝貢国の王を冊封するために派遣される使者を冊封使(さっぽうし)と言う。

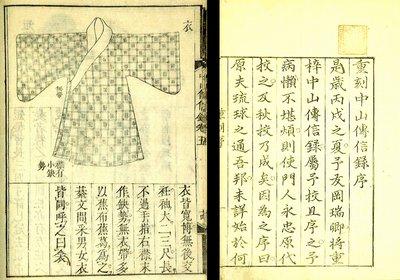

中山伝信録(徐葆光、1721)

通常、冊封正使と副使の2名が皇帝に任命され、兵役・従人・舟人・医師や諸技術者など数百人を率いて渡海し、4~8ヶ月間琉球に滞在した。

冊封使と従人の多くが一流の文化人であり、滞在中に碑文・詩文や書を多数残している。彼らが琉球の文化に与えた影響は大きい。

また、冊封使が帰国後に琉球での見聞をまとめた使録を出版することも多かったが、当事者にとって記録に残すまでもない当然の事柄や行政記録に残りにくい庶民の日常的事柄まで異邦人の新鮮な視点で事細かに記録されており、琉球研究の貴重な資料となっている。代表的な冊封使録に使琉球録(陳侃、1534)、使琉球録(夏子陽、1606)、使琉球雑録(汪楫、1684)、中山伝信録(徐葆光、1721)や使琉球記(李鼎元、1802)などがある。