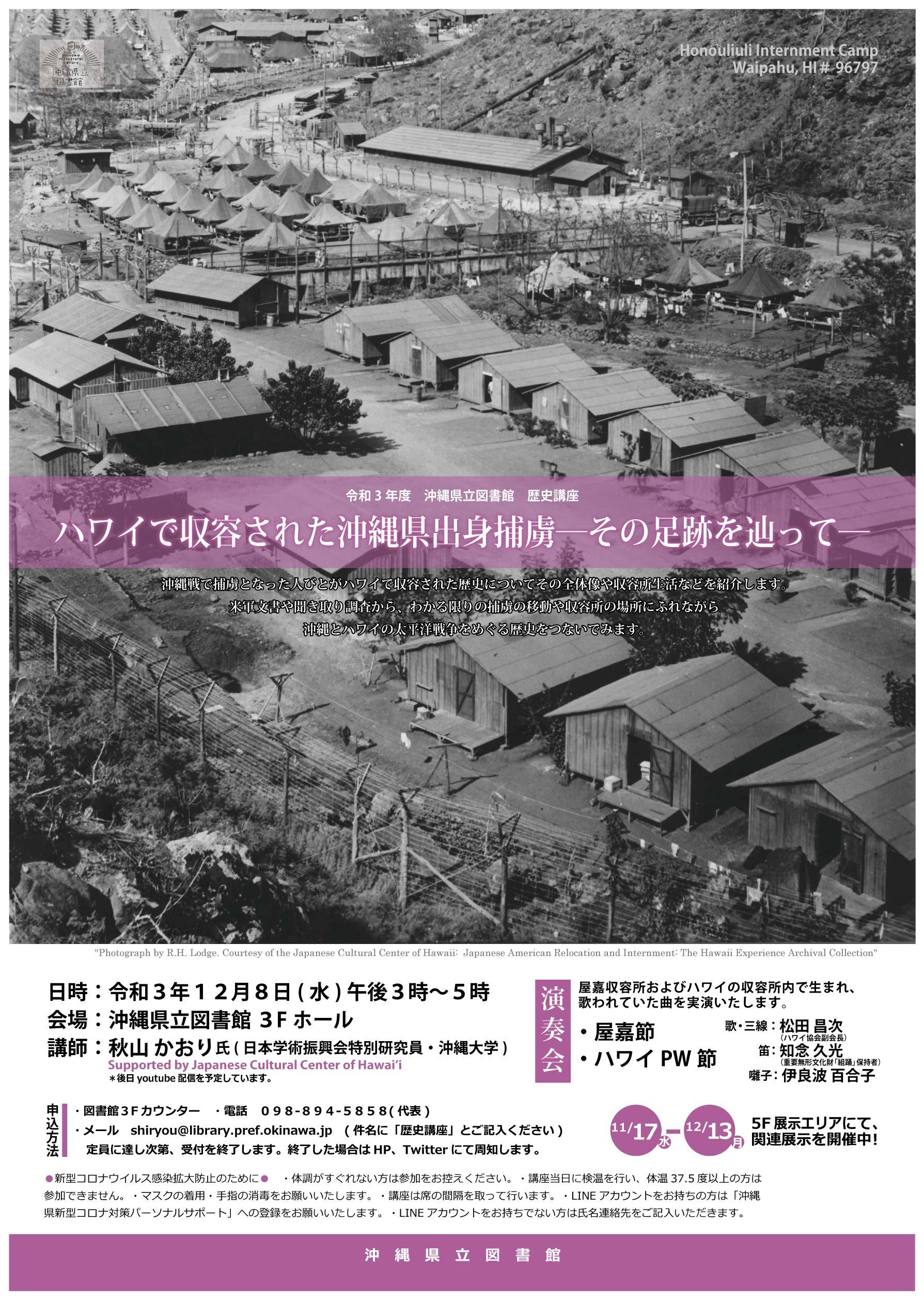

【質問回答掲載】令和3年度歴史講座「ハワイで収容された沖縄県出身捕虜ーその足跡を辿ってー」

令和3年12月8日(水)に開催いたしました令和3年度歴史講座「ハワイで収容された沖縄県出身捕虜ーその足跡を辿ってー」において、当日十分に回答できなかったご質問の回答を掲載いたします(回答者:講師 秋山かおり)。

Q1 所内労働はともかく、所外労働(人足申請によっての)まで行わせるのは国際法上問題とならなかったのかー捕虜の地位はどのようなものであったのか。

米国国内で収容された枢軸国出身の戦争捕虜の取り扱いは、1929年に国際的に人道的な基準に照らして捕虜の取り扱いを決めたジュネーブ条約の自国への適用により決められたようです。

日米開戦当初、米国はジュネーブ条約を日本が批准しなかったため、敵国の捕虜を労働力として使役するかどうかを明言しませんでした。しかし、1943年10月、米国国内の捕虜労働に関する法令が整えられました。連邦陸軍省は、収容所の維持管理に関わる仕事(Class 1)と陸軍省が監督する多様な職種(Class2)の二段階を想定しました。

ジュネーブ条約第31・32条は、捕虜に対して作戦行動への関与、また危険を伴う労働を禁じていました。そのため連邦陸軍省は、捕虜労働を武器、弾薬等の物資の運搬をさせず、戦闘区域外での労働などを規定しました。この法令には賃金について、当時の民間人労働者を基準に1日80セント、月21ドルを目安として軍票か信託資金で支払う、移動を含めた1日10時間内の労働、週に連続24時間以上の休憩、9日間以上の連続労働をさせないことが盛り込まれました。推奨される職種には、洗濯、草刈り、害虫駆除、土壌整備、農業、道路建設保全、地雷処理などが示されました(参照、George G. Lewis and John Mewha, History of Prisoner of War Utilization by the United States Army:1776-1945 (Washington, D.C.: Department of the Army, 1955、pp.76-77, 150)。

「捕虜の地位がどのようなものであったのか」とは一概にお答えできない質問です。当時、各国によって随分と扱いが違ったようです。日本兵捕虜に関しては、こうした各国(イギリス、オランダ、オーストラリア、アメリカ)における違いを解説した著作があります。参考までにご紹介します。増田弘著『南方からの帰還―日本軍兵士の抑留と復員』慶応義塾大学出版会、2019年。

Q2 ハワイに送られた人びとに基準のようなものがあったのですか?部隊?地域?年齢?どのような人々が多い傾向がありましたか?

Q3 日本人捕虜と沖縄人捕虜を分けたのはなぜか。(なぜ)対応が違ったのか。

上記二つの質問は共通点があるため、まとめてお答えします。ただし、まだ研究が進んでいない分野なので、確実なことは言えません。

沖縄からハワイへ送られた方々の部隊や年齢は、講演でも紹介した資料「捕虜に関する文書 ハワイ収容所」(沖縄県公文書館所蔵)を見る限り、当時、防衛隊や学徒動員された軍属であった方々が目立ちます。地域に関してはまだ調査できていません。

一方、ハワイへ捕虜を送った理由の断片的な説明ではありますが、2018年に新聞で取り上げられたとおり、沖縄の収容所が徐々に収容者の増加により手狭になるのを避けるためだったという資料も見つかっています。「環境懸念、ハワイ移送 米文書激戦伴い『県人捕虜増』」2018年6月25日『琉球新報』1面(島袋貞治、当銘千絵)。また、これを裏付ける文書を収集した保坂廣志氏の談話として、県人捕虜のハワイ移送は米軍収容所の運営上の都合から発生したものであることが説明されています。収容所が手狭になるにつれて、情報提供者として利用価値がない県人捕虜を外に出したのではないかという見解が述べられています(同紙、26面)。

これらを踏まえて、今後、さらなる調査が必要であります。

Q4 県出身ハワイ捕虜の方の遺骨について言及されていましたが、外地からの引き揚げ者(南洋やニューカレドニア、オーストラリアなど)で、収容所で亡くなった方、船で移送中に亡くなった方などの遺骨を日本国はどのように処置したのか、あるいはそれら方々の名簿などはあるのか、わかればご教示ください。どの地域からの名簿はあるなどの情報もあれば、ご教示ください。

ご質問に関して調べてみましたが、簡単にわかるものではありませんでした。収容所や船上で亡くなった方々の遺骨の処置は地域によってケース・バイ・ケースだと思いますので、遺骨問題に関して専門外の講演者がお答えするのは差し控えさせていただきたいと思います。

ただ、「ハワイ捕虜」収容中の死亡者12人については、最初、オアフ島スコーフィルド陸軍基地の墓地に埋葬後、兵舎の拡張により移動されたため行方不明となったのがわかっています。講演で言及した2017年開催の慰霊祭とは、その遺骨不明者のためのものでした(『平和の道しるべ ハワイ沖縄捕虜の体験記』編集、ハワイ捕虜沖縄出身者戦没者慰霊祭実行委員会、2017年、76―80頁参照)。

先の戦争に関わる遺骨収集に関しては、昭和27(1952)年度以来、厚生労働省では海外(硫黄島、沖縄を含む)における遺骨収集を実施しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/index.html

このうち、旧ソ連邦及びモンゴル地域、中国の一部、樺太、旧満州地域に関しては死亡者名簿が公開されています。以下のウェブサイトをご覧になってください。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/soren/index.html

お問い合わせ

お問い合わせ